──グローバルな政治思想の冒険

政治学科教授

大久保 健晴

私たちが生きている東アジア世界は、今日まで、どのようにして作り上げられてきたのでしょうか。そして今後、いかなる未来へと進もうとしているのでしょうか。私が担当する「東洋政治思想史・比較政治思想」では、このような大きな問題意識のもと、東アジアにおける政治思想について歴史的な視座から比較・検討することを主題とします。

現在、東アジア情勢はさまざまな課題を抱え、先行き不透明な展開を見せています。中国や韓国をはじめとした近隣諸国との間の外交問題は、日本の政治、経済、文化ならびに社会生活と深く密接な関係を有しています。このような現代的な諸課題を解決へと導くためには、はたしてその背景に何があるのか、今一度、歴史をさかのぼり、近世・近代東アジア世界の成り立ちと変容を明らかにすることからはじめる必要があります。

このとき、重要な手がかりとなるのが、最近の新しい学問潮流であるGlobal Intellectual History、すなわちグローバルな思想史研究の試みです。

政治思想と聞くと、アリストテレスやホッブズ、ロック、ルソー、あるいはアーレントやロールズなどを思い起こされる方も多いでしょう。もちろん、これらの哲学者や思想家の著作を学ぶことはとても重要です。

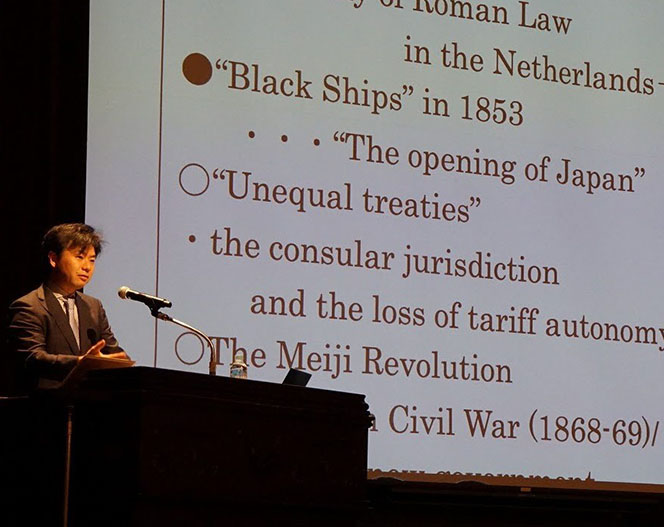

しかし近年、従来の西洋中心的な学問態度に対する見直しが進んでいます。異なる文明間や文化間の接触と衝突を通じて、ある政治概念が他の文化圏や地域へとどのように伝播し、いかなる変容が起きたのか、「知」の双方向的な連鎖と比較を主題とする研究が盛んになりつつあるのです。

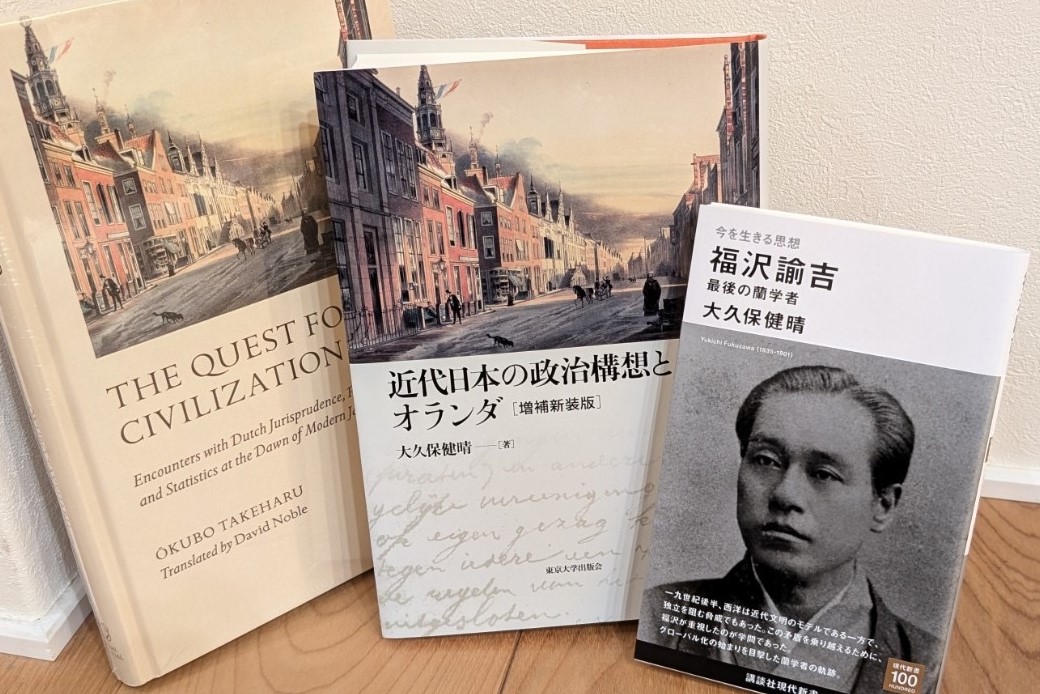

これは、近現代日本の成立を再検討することにもつながります。たとえば江戸時代、日本は決して完全に国を閉ざしていたわけではありません。徳川日本の学者は、中国から儒学を学びました。また長崎・出島におけるオランダとの交易・交流を通じて、蘭学も誕生しました。近代日本を代表する思想家である福澤諭吉もまた、蘭学者であり、さらに儒学にも精通していました。明治維新や文明開化は、こうした重層的で豊饒な徳川期の学問文化を基礎にしてはじめて実現したのです。

私の研究と授業では、西洋と東アジアとの間の外交、学術、経済、法をめぐる交渉史に光をあてながら、近現代東アジアにおいて新たな国際秩序や国家制度、政治文化が形成されてきた過程を解明します。そうした作業を通じて、今日における政治思想的な諸問題を、グローバルな視座から読み解く力を養うことをめざしています。