- ホーム

- 政治学科

- 研究会(ゼミナール)一覧

研究会(ゼミナール)一覧

研究会(ゼミナール)一覧

政治思想 |

堤林剣(近代政治思想史)、田上雅徳(西欧政治思想史)、大久保健晴(東洋政治思想史)、長野晃(政治哲学) |

|---|---|

政治・ |

澤井敦(現代社会理論)、塩原良和(社会変動論)、竹ノ下弘久(社会階層論)、谷口尚子(現代政治理論)、山腰修三(マス・コミュニケーション論)、烏谷昌幸(政治コミュニケーション研究)、大林啓吾(憲法、アメリカ憲法)、築山宏樹(政治過程論)、笠井賢紀(地域社会論)、小田勇樹(行政学)、近藤春生(財政学) |

日本政治 |

小川原正道(日本政治思想史)、奥健太郎(近現代日本政治史)、松浦淳介(現代日本政治論)、柏原宏紀(日本行政史) |

地域研究・ |

岡山裕(アメリカ政治・政治史)、粕谷祐子(途上国比較政治)、小嶋華津子(現代中国政治)、大串敦(ロシアおよびその他の旧ソ連諸国の政治)、杉木明子(現代アフリカ政治・国際関係論)、錦田愛子(移民/難民研究)、トーマス・バレット(近現代中国政治)、舛方周一郎(現代ラテンアメリカ政治外交) |

国際政治 |

山本信人(東南アジア政治)、細谷雄一(外交史)、宮岡勲(安全保障論)、西野純也(現代韓国朝鮮政治)、森聡(現代国際政治)、井上正也(日本外交史)、詫摩佳代(グローバル保健ガバナンス) |

研究会紹介

奥 健太郎 研究会

〈近現代の日本政治史〉

私のゼミは2023年に新設されたゼミです。研究対象は近現代の日本政治史です。本ゼミの特色は三田祭発表に向け、日本政治に関係した当事者の方からインタビューを行い、その記録を冊子としてまとめることにあります。

「インタビュー」と聞いて、「なぜ学生が ?」と思う人もいるかもしれません。しかし、教育の手段として、インタビューはとても有意義なものだと考えています。まず、当事者の語りには「臨場感」が宿り、聞き取り側に忘れられない強い印象を残します。またインタビューにあたって、学生はその時代を熱心に予習することになりますし、聞き取った話に強い印象を受け、その後の学びが広がっていくとも考えています。 しかし、インタビューの意味は学生の勉強だけにとどまりません。近い過去の日本政治関係者はいまは健在であっても、時が経てば経つほどインタビューの機会は失われていきます。学生という専門家ではない者によるインタビューであっても、真剣に学ぶ意思さえあれば、重要な証言を聞き取ることができ、それを後世に伝えていくことができるでしょう。

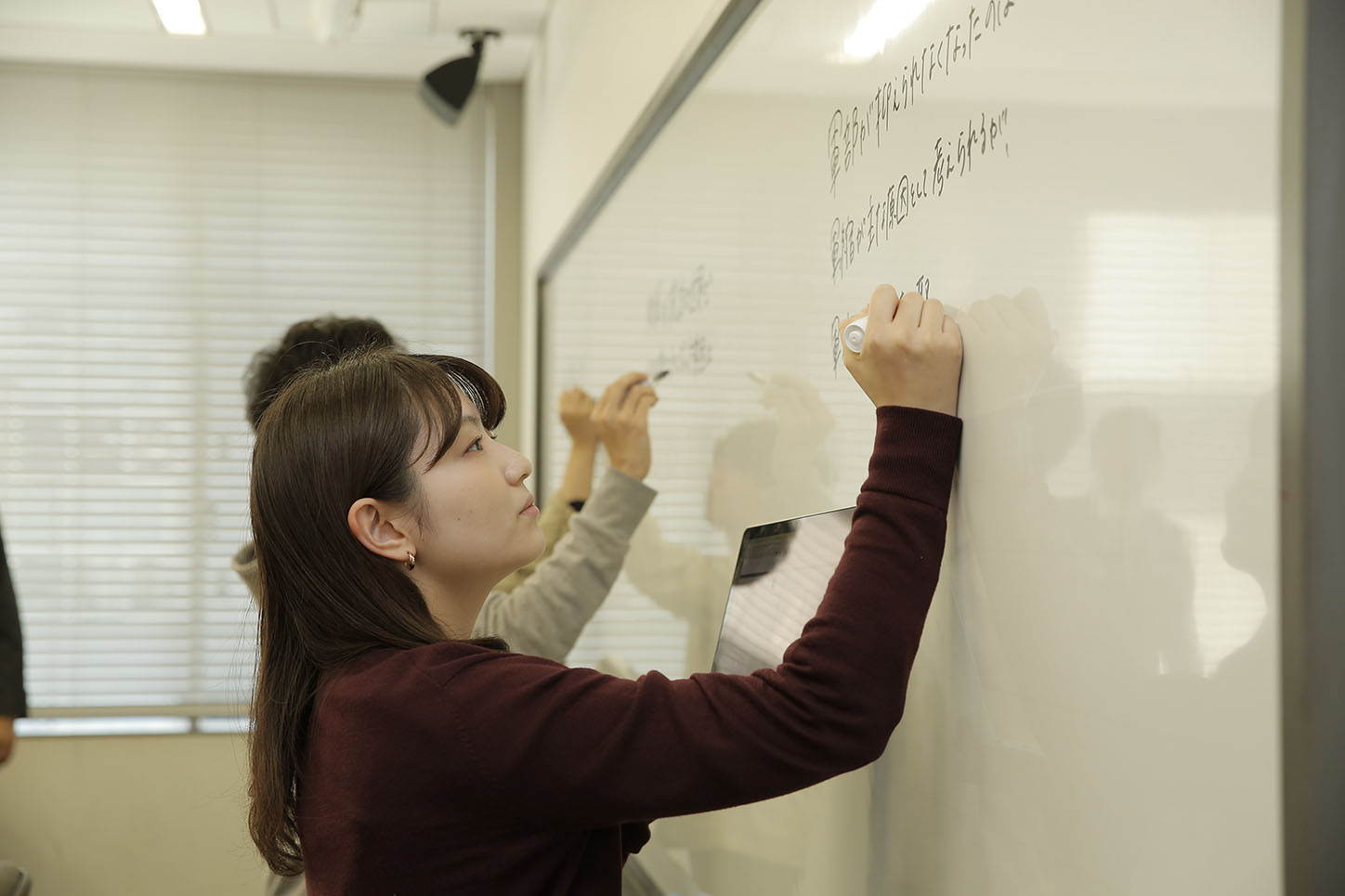

写真は、奥ゼミとして初めてのインタビュー記録『証言・日本政治史 第1巻―民主党』の編集会議の最終場面です。この証言録でも、民主党関係者の貴重な談話を多数収録できました。政治を本や授業で学ぶことはもちろん大事です。それに加えて、政治の「生」の声を聞いてみたい人は、ぜひ一緒に日本政治史を学んでいきましょう。

井上 正也 研究会

〈日本外交史〉

外交の巧拙は一国の運命をも左右します。一見弱腰に見えて実はしたたかに国益を増大する国がある一方で、強気で大胆な外交を展開した国が、孤立の果てに滅亡した例もあります。1930年代から40年代前半にかけての日本は、自国の国力や資源に見合った外交戦略を立てられず、その結果、多くの犠牲者を出して戦争に敗れました。これに対して、第二次世界大戦後の日本は、日米安保体制と憲法九条を両立させながら、平和と繁栄の道を歩み、ついには西側第2位の経済大国へと復活しました。しかし、今、その平和で豊かな日本の前提であった国際環境は大きく変化しています。中国の台頭にどう向き合うかは、日本のみならず世界の大きな課題です。また北朝鮮の核・ミサイル開発、歴史問題や領土問題など、日本と周辺諸国との間には様々な外交争点が存在します。これらの課題に向き合う時に重要なのは、現状分析だけではなく、歴史に学ぶことです。

井上研究会が大切しているのは、現代と過去との対話です。外交と軍事の関係はいかにあるべきなのか、世界各国で見られる歴史認識の問題にいかに向き合うべきなのか、経済と安全保障はいかに交わり、すみ分けるべきなのか。歴史は先人たちの成功と失敗の記録と記憶に満ちています。活きた歴史を通じて現代的課題を考え、今まさに直面する課題の答えを歴史の中に見出す。井上研究会では、こうした知的営為を積み重ねていきたいと思います。

長野 晃 研究会

〈政治哲学/政治思想〉

私たちはしばしば、自由や平等、権力や支配といった日常的な言葉を用いて政治を語りますが、このような基本概念ほど、その意味について改めて問われると答えに窮するものはありません。そればかりか、なぜ人間は政治を営んでいるのだろう、いや本当に営んでいると言えるのだろうか、などと考え始めると、謎は深まるばかりです。当研究会で学んでいる政治哲学では、このような原理的な問いを徹底的に掘り下げて考えます。誰もが自明だと思っていることがよく分からなくなってしまうという困惑から逃げることなく、粘り強く思索を重ねることは、楽な作業ではありません。しかしその際には、二千年以上にわたって積み上げられてきた政治哲学の伝統が手掛かりとなります。そのような伝統は、それを鵜呑みにせず、それと批判的に格闘する場合にのみ、あるべき社会を構想するための導きの糸となるでしょう。

研究会では、難解な哲学書・思想書を少しでも理解できるようになるための地道な訓練に徹します。一人では放り出してしまいそうな本をめぐって自分なりに問題を提起し、皆でいろいろと対話を重ねながら、哲学することを共に学びます。それと並行して、自由なテーマで個人研究を進め、卒業論文を執筆します。答えを発見して満足せず、問うことそれ自体を深め続けることは、回り道を選ぶことかもしれませんが、回り道をしなければ見られない光景がきっとあるはずです

竹ノ下 弘久 研究会

〈社会階層論 / 社会学〉

当研究会では、社会階層論を主な領域に、研究会の活動を進めています。社会階層論では、人々が現代社会を生きていくために必要な社会的資源の不平等な配分とその形成メカニズムを考察します。そのなかでも、家族的背景、教育機会の不平等、労働市場におけるキャリア形成を、不平等形成の重要なメカニズムとして検討します。さらに、政治、経済、地域社会という点からも不平等の形成について考えます。

3年次は、社会階層と不平等研究における重要な諸理論と統計分析の方法の基礎を学習したうえで、いくつかの班に分かれて、三田祭発表に向けた研究を進めます。近年発展したデータアーカイブから提供される統計データを用いて分析を行います。三田祭終了後から4年次にかけて、卒業論文に向けた研究を進めます。卒業論文のテーマは、自分自身の関心に依拠して様々なテーマが選択されます。階層・不平等に大きくかかわるテーマもあれば、そうでないものもあります。社会学的視点から考察する論文が多いですが、政治学、経済学、財政学という観点から不平等について考えるなど、非常に学際的な論文となっています。

錦田 愛子 研究会

〈現代中東政治 / パレスチナ研究 / 移民・難民研究〉

わたしたちの日々の生活の中で、外国出身の方と接する機会が増えてきました。飲食店やコンビニで、注文をとったりレジを打ったりしてくれる人の名札の名前がカタカナなのに気づくことも多いでしょう。彼らは今では、日本の経済の一端を担う欠かせない存在となっています。ですが日本に実は移民政策はなく、難民の受け入れ人数も他の先進国に比べてきわめて限られています。言葉や文化の異なる人たちと、日本は今後どのように付き合っていくのでしょう。

この研究会では、日本または世界各国に住む移民や難民に関心のある人が集まり、研究をしています。多様な学問分野の文献を読みながらグループセッションで議論を交わす中で、お互いの優れた点をみつけ、意見を尊重しながら話し合うのは、実は共生のためのプロセスに似ています。アメリカやイギリス、ドイツ、オランダなど受け入れ先進国から、我々は何を学べるのか。一緒に考えていきましょう。

杉木 明子 研究会

〈現代アフリカ政治 / 国際関係論〉

皆さんは、アフリカと聞いてどのような連想をしますか?多くの方にとって、アフリカは地理的にも心理的にも遠い地域かもしれません。あるいは貧困、民族紛争や「テロ」、難民問題などに苦悩している地域と考えているかもしれません。しかし、このようなイメージはアフリカの一面にすぎません。

当研究会はアフリカの多様性をふまえた上で、アフリカ諸国における諸問題を政治学、国際政治学のアプローチを用いて分析しています。具体的には、政治体制の変動、開発援助、紛争や「テロ」、平和構築、難民問題、国際犯罪等に関する現状分析やディスカッションを行っています。時には国内外の専門家をゲスト・スピーカーとしてお招きしたり、貧困や紛争等の問題解決を実践的に考えるワークショップも実施しています。このような学びを通して、アフリカ諸国が直面している諸問題の解決や国際協力の方策を多様な観点から検討していきます。

堤林 剣 研究会

〈近代政治思想史〉

当研究会は開闢以来、西洋政治思想の古典を読み継いでいます。プラトン『国家』、ホッブス『リヴァイアサン』、ルソー『社会契約論』など、時代を経てなお色あせない名著と正面きって格闘する経験こそ、わがゼミで得られる最大の収穫といって過言ではありません。

と少なくとも私は思っているのですが、当ゼミはある種のデモクラシーです。三田祭論文も卒論も各自好きなテーマで執筆でき、イベントの企画はもちろん入ゼミ選考においてさえ私の意見は平等な一票に過ぎないのです。多数決で少数派になることもわりとよくあり、ゼミ生には別の意見がある可能性も否定できません。ただ、願わくばこの高い自由度を活かすため主体的に考え、積極的に学問に取り組む姿勢を持ってほしい。たとえ徒手空拳でも、自ら知の巨人たちに挑んでいけばその先に必ず喜びがある̶当研究会はそれを見出す場となることを目指しています。

大久保 健晴 研究会

〈東洋政治思想史 / 比較政治思想史〉

私たちが生きている東アジア世界は、これまでどのように形作られ、いかなる未来へ進もうとしているのか。私たちの研究会では、西洋世界との文化接触に注目しながら、近代東アジアの成り立ちについて検討しています。現在、東アジア情勢は、時に緊迫した事態に直面するなど、先行き不透明な展開を見せています。これらの問題の本質を理解するためには、今一度、歴史を遡り、近世・近代東アジアの政治思想や外交について、学問的に解明する必要があります。ゼミでは、文献の輪読とともに、グループワークやディベートなどを通じて、自らが生きている社会のあり方について、自分の頭で考え、自らの言葉で語り、周りの人々を説得できる力を養います。それこそが、今後、社会に出て様々な分野で活躍する皆さんが、最も求められているスキルでもあるのです。

宮岡 勲 研究会

〈安全保障研究 / 国際政治理論〉

安全保障とは、すでに獲得した価値あるもの(政治的独立、領土的一体性、国民の生命と財産など)への脅威がない状況のことです。それは、「酸素」のようなものであると言われることがあります。普段はその存在を意識しないが、無くなると生命の維持さえできなくなるということです。近年、ロシア・ウクライナ戦争や、北朝鮮による核兵器や弾道ミサイルの開発・配備、世界一流の軍隊を目標とする中国による急速な軍備増強など、日本を取り巻く安全保障環境は、一層厳しさを増しています。このような状況に対して、私たちはどのように考え、どのように対応すべきなのでしょうか。

当研究会は、安全保障問題を理論的に分析できる力の育成を目的としています。3年次は、国際社会の平和と安全、軍備や同盟による国家の防衛を中心に国際政治の本質的な問題への理解を深めます。4年次は、前年度の学習を踏まえつつ、非国家的アクターや、難民・エネルギーなどを含めた広義の安全保障問題の範囲から、特定の地域や国といった地理的な限定なく、卒業論文の研究テーマを自由に選択することができます。

細谷 雄一 研究会

〈外交史 / 国際政治学〉

ヨーロッパの外交史や国際政治を学ぶこのゼミでは、歴史と現在を結びつけ、またヨーロッパと世界を結びつけることで、変転する国際政治をより深く洞察することを目指しています。外交史の魅力とは、人間が苦悩と模索の中で決断を行うその瞬間を追体験できること、そして時間と空間を越えて巨大な国際政治の全体を見渡せることだと思います。その上で何よりも大切に感じていることは、学問を楽しむということ、そしてそれを通じて成長することです。成長できない楽しみは刹那的で、楽しみのない成長は持続しません。ゼミの2年間では、多くの魅力的な外交史や国際政治学に関する本を読み、それを材料にディスカッションを行います。勉強があまり面白くないと感じている皆さん、自らの視野をさらに広げて新しい知的な喜びを見つけませんか?

塩原 良和 研究会

〈社会変動論 / 多文化主義(多文化共生) 論〉

社会学・社会変動論を学ぶ学生が参加している研究会です。授業では現代世界の変容に関連する学際的な文献を読み、報告・討論を行います。そして学生は自分のテーマと表現方法を決め、2年間かけて卒業研究・卒業制作を行います。また大学外でサービスラーニング教育実践を継続的に行い、授業で学んだ知識と現場の経験を結び付けた深い思考を得ることを目指します。学生たちは、東京近郊に住む外国にルーツがあったり生活が苦しい家庭出身の子ども・若者への支援活動に参加しつつ、共生社会の可能性と課題を模索しています。

岡山 裕 研究会

〈アメリカ政治・政治史〉

現代の内政を軸に、アメリカの政治や社会について理解を深め、アメリカ政治研究の特徴である理論的・実証的分析の基礎を身につけることを目指しています。最初は英語の論文を通読するのにも苦労しますが、じっくり読み、議論するなかで慣れてもらい、4年生は英語の資料を縦横に駆使して本格的な卒業論文を仕上げています。それによって、批判的に考え、調べ、議論し、書くという、専門化の進んだ今日の社会で必要となる知的技術を吸収してほしい、また何より自由に考えることを楽しめるようになってほしいと考えています。

小川原 正道 研究会

〈日本政治史 / 日本政治思想史〉

選挙による政権交代、地方分権、議院内閣制、言論の自由、品行の改善、教育振興......。私たちの耳に入るこうした政治的トピックスは、実は100年以上前、福沢諭吉が主張していました。その多くは当時、実現することはありませんでしたが、慶應義塾は犬養毅や尾崎行雄から小泉純一郎、小沢一郎まで、多くの政治家を輩出してきました。彼等は何を学び、何を求め、何を実現し、何を歴史に残してきたのか。当研究会では、福沢やその門下生などの政治思想・運動に焦点をあて、その実態や実績、可能性を追究しています。資料を集め、読み込み、整理し、発表し、討論し、論文にまとめていく。研究会での活動は、専門的な知識だけでなく、社会で求められるハイレベルな技能、そしてかけがえのない仲間との絆を深めていくプロセスです。