政治学科教授

奥 健太郎

私の研究領域は日本政治史ですが、特に日本の政党の歴史を研究してきました。最近の研究テーマを3つ紹介します。

政務調査会の歴史を研究

慶應の受験生ならば、「政務調査会」という単語は、ニュースなどでよく耳にすると思います。一言でいえば、政党の政策決定機関ですが、その歴史を研究していると、いろいろと面白いことがわかります。例えば、政調会の起源をたどれば明治期の自由党や大同倶楽部にまで行きつきますが、政党の政策決定機関がこれほど早く登場するのは、西洋の政党史と比べても驚きです。また戦前で政調会が最も活発だった時期はいつかというと、これはどうも太平洋戦争中だったようで、翼賛政治会の政調会の活動の活発さには目を見張るものがあります。政調会といえば自民党のそれが有名ですが、私はこうした戦前の歴史を踏まえながら、戦後の政調会の発展の軌跡、さらには近年の「官邸主導」下の変化を追いかけています。

政策決定システム形成史の研究

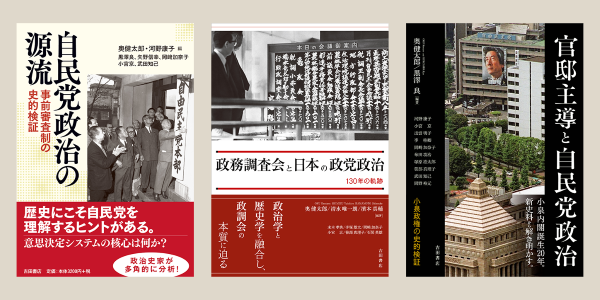

自民党政権には「事前審査制」と呼ばれる政策決定の仕組みがあります。これはあまり聞き覚えのない用語かもしれませんが、内閣が予算案や法案等を閣議決定する際、与党である自民党の承認を事前に得る仕組みです。自民党の承認なしに政府が閣議決定できないとなると、この仕組みは政治的に大きな意味を持つわけですが、そもそも、こうした仕組みはいつから、どのように発展してきたのでしょうか。これもまた戦前からの政党史を追いかけることで、新しい発見もあるのですが、これについては、写真にある『自民党政治の源流』をお読みいただければ幸いです。

民主党史の研究

最近着手した研究テーマに民主党史の研究があります。今日、民主党政権=失敗というイメージが強調されがちですが、民主党という政党の歴史を改めて振り返ってみると、「寄合所帯」と呼ばれながらも何とか結束を維持し、その一方で短期間で自民党の対抗勢力として急成長し、ついには政権交代を成し遂げたという歴史もあります。現在の日本政治をみても分かるように、野党が結束を維持しながら、大きくなっていくことは、そう簡単なことではありません。目下、民主党政治家への聞き取りを進めつつ民主党の歴史を検証し、その成功と失敗の要因の解明に取り組んでいます。