政治学科教授

詫摩 佳代

世界政府が存在しない国際社会の中でいかに秩序を維持していくのか、この大きなテーマを様々な角度から研究していく学問が国際政治学です。私は地球規模の感染症問題の管理について、国際政治の視点から研究を続けています。

国際社会は、日本、中国、アメリカという風に、200近くの国に分かれており、感染症の管理を含む事項も含めて、基本的には各国家が自由にその管理を行います。ただし、感染症は自由に国境を越えます。そこで何らかの形で、国境を越える管理の枠組みが必要になってきます。そのようにして形成されてきた枠組みの集合体を、グローバル保健ガバナンスと呼びます。

感染症を地球規模で管理しようという動きは19世紀のヨーロッパで本格化しました。以降、感染症をめぐる国際協力は「非政治的」活動として扱われていた時期もありました。また第二次世界大戦後は科学技術の発展の恩恵を受けて、感染症の問題は途上国の問題と認識されていた時期もありました。

しかし、薬剤耐性菌の増加や気候変動の影響、また国家間の相互依存の進展など様々な要因により、近年では感染症は言葉通り、地球規模の問題となっています。そのことを顕著に示したのが、COVID-19パンデミックであったと言えます。そのような中で、感染症の管理は、国際政治の動向と密接に関わりあうようになっています。

いかなる国とて、残念ながら感染症対策を自給自足できる国は存在しません。COVID-19パンデミックの時、日本はオミクロン株流行の際など、水際措置を強化しましたが、結局、ウイルスの流入を完全に阻止することはできませんでした。またワクチンやマスクに関しても、他国との協力に助けられ、また他国を助けたことは事実です。つまり、この国際社会の中で、単独で感染症をコントロールすることは不可能なのです。

他方、戦争や政治的対立とは関係なく、突然、アウトブレイクは始まります。現に、2024年9月時点で、M痘の感染拡大への懸念が世界的に高まっています。問題は、これだけ政治的な分断が進展した国際社会で、国境を自由に越える感染症にどのように備えていくべきかという点です。

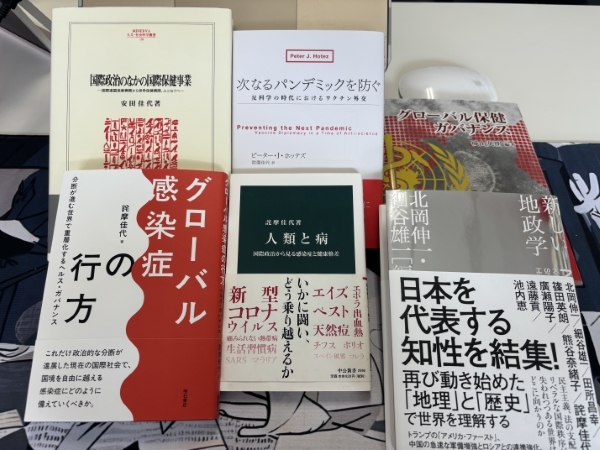

2024年10月に刊行した拙著『グローバル感染症の行方―分断が進む世界で重層化するヘルス・ガバナンス』(明石書店、2024年)では、各国はそのジレンマを、地域や有志国といったレベルで補強しようと試み、また複数の地域や、地域とグローバルをつなぐ試みなど、多くのイノベーションが登場してきたことに着目して論じました。

ただ、研究者である私ができることはそこまでです。本書でも論じたように、実行には政治力が必要なのであり、次の感染症にきちんと備えるには、多様なアクターの関与と協力が不可欠だと感じています。

慶應義塾大学法学部/大学院法学政治学研究科での私の講義や研究会では、感染症の管理を含む様々なグローバルイシューの管理に関する現状や課題を学ぶことができます。意欲ある学生さんたちとの出会いを楽しみにしています。