法律学科教授

太田 達也

人々が安心して暮らすことができる犯罪の少ない安全な社会を創るための施策を追究する学問が刑事政策です。刑事政策は、法学、社会学、教育学、福祉学、医学、心理学といった様々な領域において研究が行われていますが、私は、犯罪に対してどのような刑罰や処分を定めればよいかや(刑事制裁論)、刑事手続や刑罰の執行において犯罪者に対しどのような処遇を行えば犯罪者の再犯を防ぎ、社会に復帰させることができるか(犯罪者処遇論)を法政策の見地から研究しています。

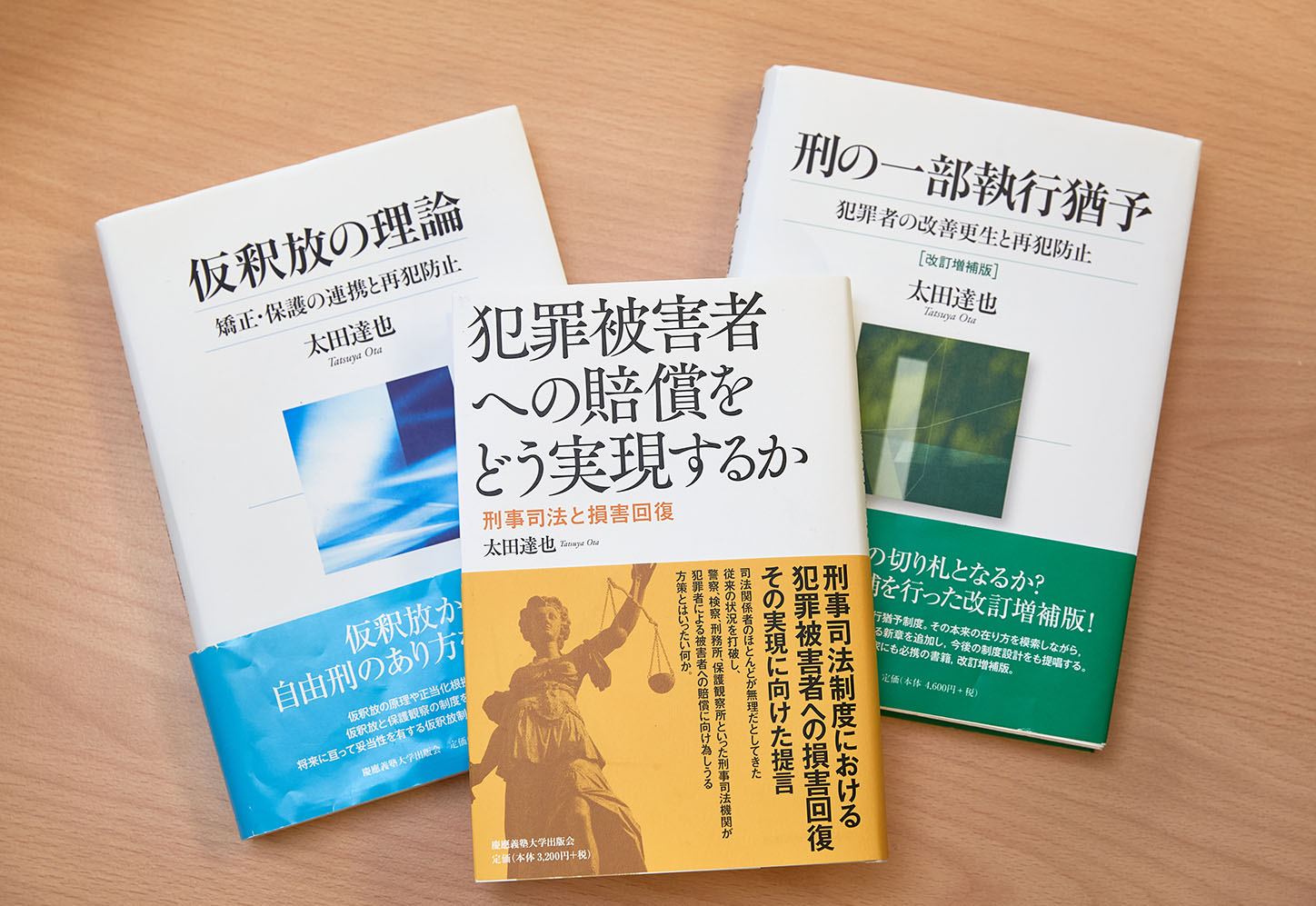

例えば、日本では懲役・禁錮という旧態依然たる刑罰が残っていますが、海外には新しい形の刑罰も導入されるようになっています。日本でも、刑の最後の一部だけ執行を猶予して、猶予期間を設定し、刑務所から釈放した後、一定期間、社会の中で受刑者の指導や支援を行う一部執行猶予という刑罰が2016年に導入されましたし、2025年からは懲役・禁錮に代わって拘禁刑という刑罰が施行されます。

また、刑務所で刑を全部執行してしまってから釈放するのでは、社会の中で監督したり指導したりすることできません。そこで、刑期が終わる前に仮に受刑者を釈放して社会復帰を図るための保護観察を行う仮釈放という制度がありますが、我が国では、仮釈放後、僅かな期間しか保護観察ができない仕組みになっています。そうしたこともあり、仮釈放者でも3割弱の者が再犯を犯して5年以内に刑務所に戻ってくるという事態が続いています。このような問題を解決するために、仮釈放やその後の保護観察をどのような法制度にするかということも、我が国の刑事司法制度が抱える重要な課題の一つです。

被害者学は、犯罪の被害者がどのような状況に置かれているか、その実態と支援のニーズを明らかにしたうえで、どのような支援を行えばよいかや刑事手続においてどのような法的地位を認めればよいかを探究するものです。慶應義塾大学名誉教授の故・宮澤浩一先生が昭和30年代に日本に初めて被害者学を紹介したことから、慶應義塾の法学部には50年近く前から被害者学という独立した科目が設置されています。現在でも、法学部で被害者学という科目を置いている大学は殆どありません。我が国の法学部で学ぶのは99%、法解釈学ですが、慶應義塾大学の法学部や法学研究科では、こうした刑事政策や被害者学といった法政策学としての刑事法学の教育も充実しています。

私も、犯罪被害者が刑事手続や刑の執行段階(刑務所や保護観察)において心情を述べ、施設や受刑者に伝える制度や、犯罪者から被害者への損害賠償を刑事司法制度において実現するための法制度などの研究を行っています。

出典:首相官邸ホームページ