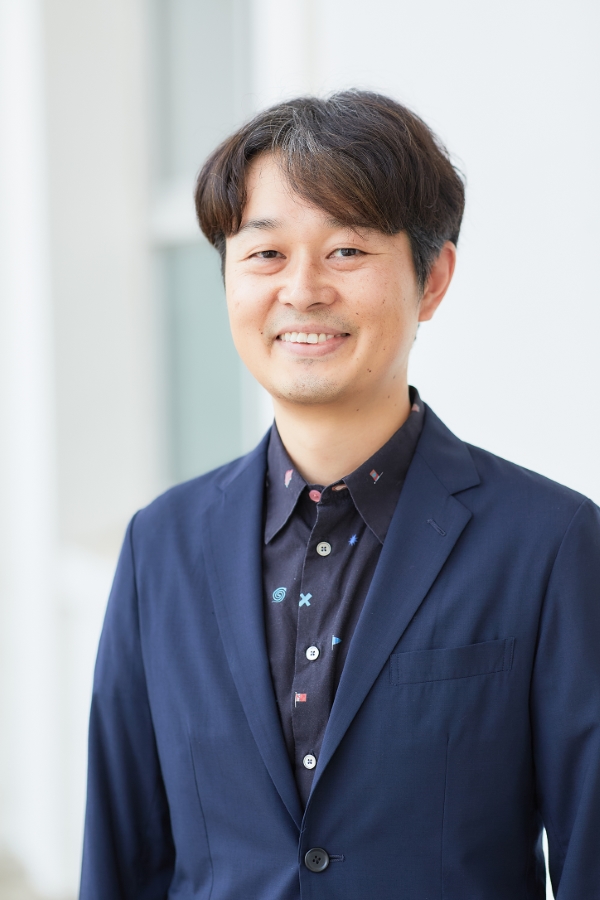

法学部教授

有光 道生

『奴隷制体験記』の衝撃

私の専門はアメリカ研究およびアフリカ系アメリカ文化研究です。2020年にコロナ・ウィルスが猛威を振るっている最中、ジョージ・フロイド氏が白人警官に殺されたことをきっかけにブラック・ライヴズ・マター運動が世界的に認知されたことは皆さんの記憶にも新しいことと思います。それ以来、黒人差別や人種問題については、日本語でも比較的容易に情報を得ることができるようになりました。私がアフリカ系アメリカ人の歴史や文化と出会い、研究のスタートを切ったのはそれよりも20年以上前、学部時代にカナダに交換留学したことがきっかけです。留学先でたまたま履修したアメリカ文学の授業で「奴隷制体験記」というものを最初に読んだ時のショックは今でも忘れられません。

19世紀の米国南部で奴隷にされた人々の多くは、自分の誕生日すら知らず、読み書きも禁止され、家族と過ごす時間もないに等しく、場合によっては自分の母親をレイプした白人奴隷主である実の父親によって所有物として扱われたり、母親が異なる白人の兄弟によって売り飛ばされることもあったといいます。もっと驚いたのは、何世代にもわたって隷属状態に置かれていた人々の中には、禁止されていた読み書きをあらゆる手段を駆使して習得し、その能力を使ってみずからの自由を手に入れたのみならず、隷属状態に置かれたアフリカ系の同胞を助けるために命懸けで活動したヒーローまでいたことです。日本ではそれまで一切習ったことがなかった史実がこの本には山のように書かれていました。著者はフレデリック・ダグラスという人物で、彼自身が米国南部で奴隷として生まれ、北部に逃亡して自由を手に入れた後に、奴隷制の恐怖とアフリカ系の人びとの強靭さや自由への熱い想いを記した自伝を南北戦争直前の1845年に書いたのです。ダグラスはイギリスにも渡り、隷属状態に置かれた仲間たちの解放を訴えています。しかも、彼は当時まだ参政権のなかった女性たちの権利獲得運動をも支持し、中国人移民排斥法が施行された際にはその背景にある人種差別を真っ向から批判しました。ペンと雄弁さで国を動かしたとてつもない偉人です。

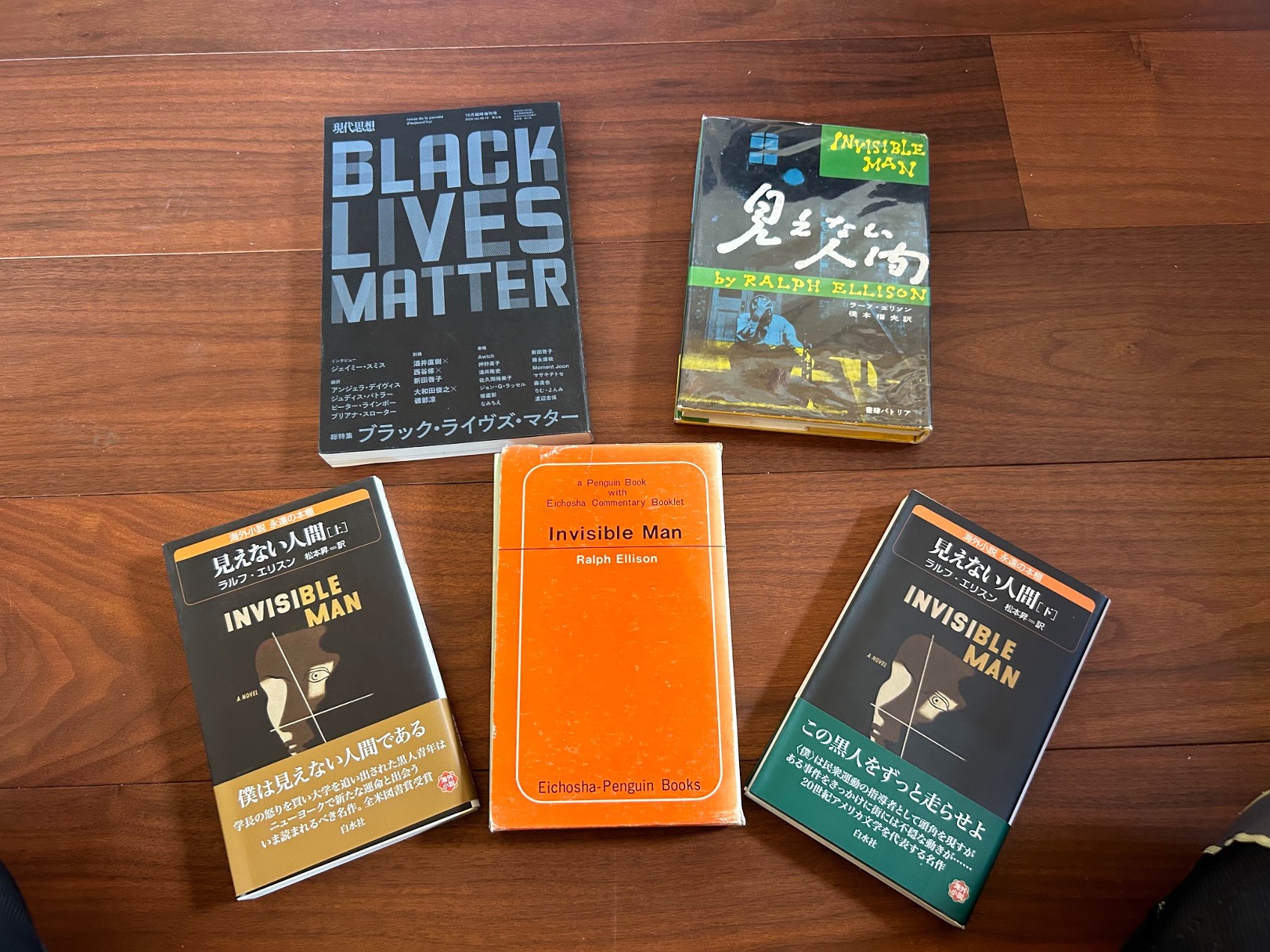

『見えない人間』との出会い

留学から帰国後もアフリカ系アメリカ文学を読み漁りましたが、特に印象深かったのはラルフ・エリスンという作家の『見えない人間』(1952)です。それから彼の兄貴分であったリチャード・ライトという作家が晩年にフランスに移住し、そこで詠んだ英語による俳句の数々です。前者は米国でマイノリティとして周縁化されたアフリカ系の人々が主流社会からは「見えない人間」に貶められていることを巧みな比喩表現で活写し、さらには「多様性」という言葉の重要性を時代に先駆けて提唱し、(これはずいぶん後になって知ったことですが)日本でもノーベル賞作家の大江健三郎に深い影響を与えた小説です。後者のライトによる俳句は、文学を人種差別と戦うための「武器」として考えていた黒人作家が病床に倒れた際に、人間世界のいざこざではなく、自然と人間の関係を俳句形式で描いたものです。ライトの俳句は、アフリカ系アメリカ人の文学的感性や想像力の射程が国や人種に縛られないダイナミックなものであるということを教えてくれました。

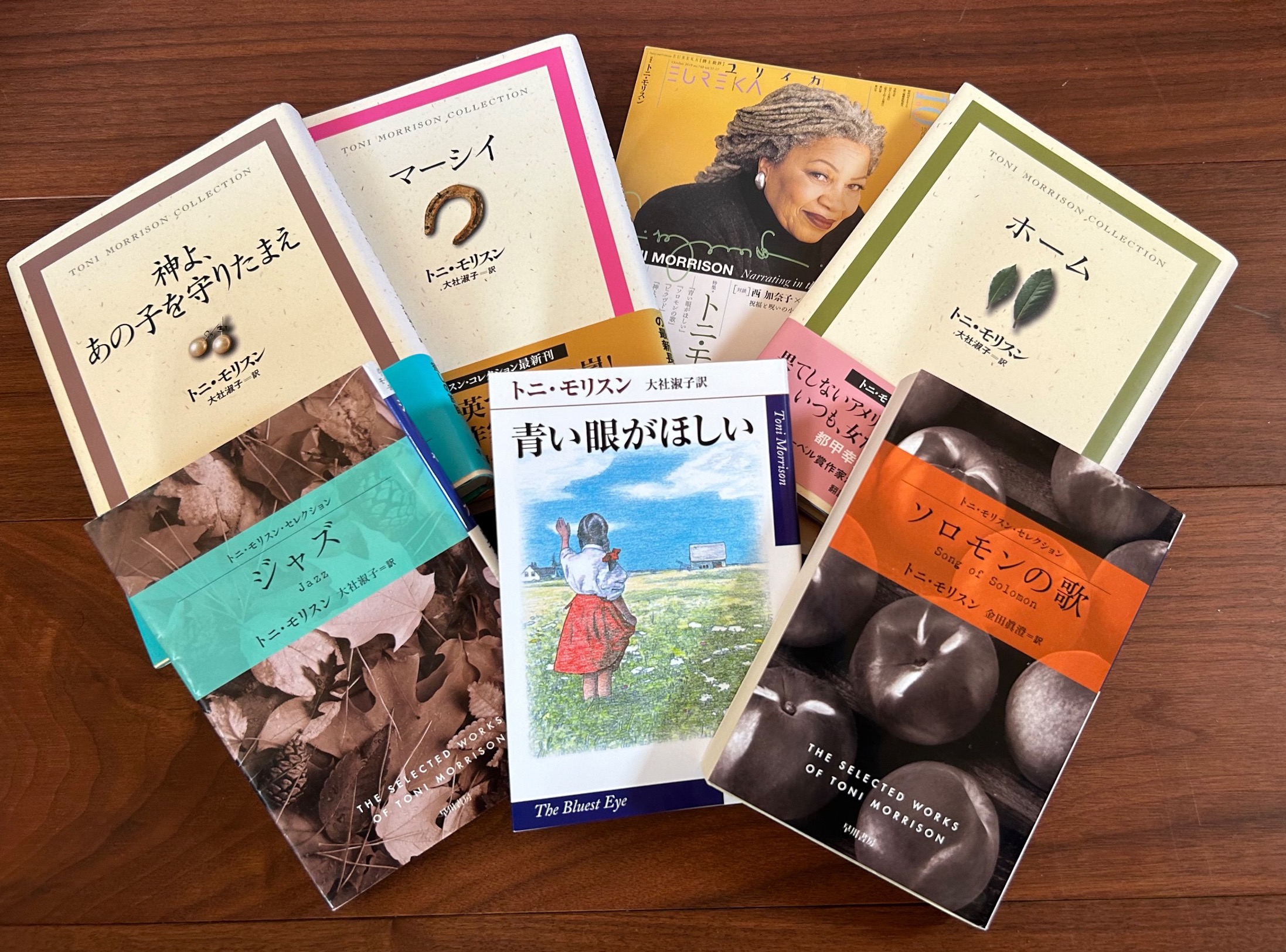

インターセクショナリティー(交差性)という世界的無形文化遺産

以上紹介した作品は全てアフリカ系アメリカ人男性によるものですが、ノーベル賞作家であるトニ・モリスンをはじめアフリカ系アメリカ人女性による文学も魅力的です。彼女達は、人種がジェンダーや階級などの属性と交差する形で発生する抑圧や暴力を可視化する様々な挑戦をしています。ブラック・フェミニズムが長年実践し、理論化し、黒人女性文学が体現してきた「インターセクショナリティー(交差性)」という思考は、いま地球上のあらゆる国や地域で差別や抑圧と戦っている人々が学び、援用することのできる貴重な世界的無形文化遺産であると言えるでしょう。